Em tempos de guerras quentes, ressurgimento da Guerra Fria, guerras híbridas, guerras por procuração, guerras eternas, guerras comerciais com tarifaços até sobre os descamisados pinguins das Ilhas Heard e McDonald e, claro, Genocídio com G maiúsculo, quase todos perpetuados pelos mesmos de sempre, esses dias, ao entrar no quarto do meu filho de cinco anos e uns oito meses, vi uma cena que trouxe um pouco de alento no meio desta insanidade toda.

Nascido no Brasil em 2019, época em que um covardão se elegeu presidente ensinando crianças a fazer arminha na campanha, não preciso dizer que sempre fomos avessos a qualquer menção do Martín, nosso filho, à armas.

Mas conforme ele foi crescendo na Austrália e, inevitavelmente, começou a brincar com os amigos das mais ingênuas simulações de lutas, guerrinhas, trocas de tiros e o que mais a imaginação e o corpo mandavam, ele trazia para casa e, a gente, pais de primeira viagem e traumatizados com o horror estético e ideológico não somente do bolsonarismo, mas da extrema-direita mundo afora, tivemos muita dificuldade em lidar com a situação.

Até que numa recente visita ao Brasil, passamos na pediatra que o acompanhou nos primeiros meses de vida e ela nos tranquilizou dizendo para não transformarmos algo lúdico em coisa pior.

Eu não só lembrei do quanto eu adorava essas mesmas brincadeiras, como comprei duas pistolas de plástico de balas de espuma para brincarmos de Sul Global x Imperialistas. Bastante divertido e educativo.

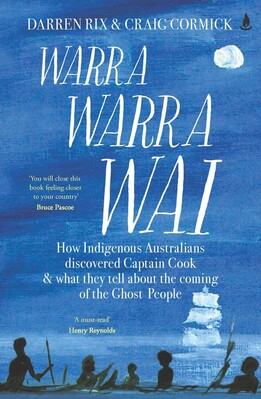

Pois bem, recentemente, lendo o excepcional Warra Warra Wai – How Indigenous Australians discovered Captain Cook, and what they tell about the coming of the Ghost People, que como o próprio subtítulo diz, conta a chegada do Capitão Cook a este continente, em 1770, sob a perspectiva dos mais diversos povos, nações e clans aborígenes espalhados pela costa leste, eu sempre relatava ao Martín alguma passagem marcante da invasão inglesa e da resistência indígena, mas, claro, filtrando massacres e atenuando as atrocidades cometidas pelos bárbaros europeus.

Inquieto, cuidadoso e com a peculiar dualidade infantil, um dia ele perguntou por que não deveríamos armar todos os bons para acabar com todos os maus e, consequentemente, terminar com as guerras.

Gostei da abordagem revolucionária, mas obviamente não fui por este caminho, preferindo ir por uma linha mais, digamos, Barão do Rio Branco e ensinando a ele uma nova palavra: diplomacia.

Expliquei o que era, o que fazem os diplomatas, como esta pode ser uma boa profissão uma vez que o diplomata, em tese, fala muitas línguas, viaja para boa parte do mundo e, o mais bonito, usa uma caneta como arma – não no sentido de uma luta empunhando uma potente BIC quatro cores – e sim para ao término de longas negociações tomando bons cafezinhos chegar a denominadores comuns e assinar com a caneta acordos para o bem de todos os envolvidos, o famoso ganha-ganha.

Martín arregalou os olhos, sorriu e desapareceu por algum tempo, deixando um rastro de silêncio que em casas onde há criança pode não ser um bom sinal.

Passados uns 10 minutos, ao entrar no quarto dele, Martín estava sentado no chão, de pernas cruzadas, gesticulando com uma nada beligerante caneta na mão e sussurrando para ninguém menos do que Darth Vader e um Stormtrooper, que estavam sentados à sua frente.

Não sei se ele negociava o resgate da Princesa Leia ou se tentava convencê-los a negociar com o outro Império, o do Norte, o fim das guerras eternas e do extermínio do povo palestino, mas que de agora em diante, a diplomacia esteja sempre com ele!

Deixe um comentário